白明是中国当代陶艺领域在国际上知名的艺术家,他的作品备受关注,代表作被大英博物馆、法国赛努奇博物馆、中国国家博物馆、中国美术馆等重要机构收藏。他同时也是国内长期工作在高等艺术教育一线的教育家与策展人,不遗余力地推动中国现当代陶艺事业的发展,为年轻艺术家群体搭建高质量的展示和传播平台。

作为“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛的参与者和评审委员会主席,白老师对立足于中国而向世界发声的大奖赛倾注了大量精力与情感。近期,采编团队有幸专访白老师,深度了解“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛诞生始末、发展历程和大奖赛精神。

——编者按

BAI MING

白 明

艺 术 家

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系主任,教授

中国美术家协会第三届陶瓷艺术委员会主任

“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛评委会主席

ICAA:白老师您好,可以请您分享一下您和“中国白”大奖赛的故事吗?

在我这些年参与的重要学术活动和国际展览中,“中国白”可以说是最特别的一个,它既不同于国家主导的官方展览或企业主导的商业性大展,也有别于其他知名的国际大奖赛。前两届“中国白”大奖赛举办得非常成功,无论是大奖赛的架构、流程,还是邀请的评委、专家,以及最后评出的作品质量,大家都有目共睹,也多有媒体宣传,但整个项目的源起还是未必详尽。

“中国白”这一国际性交流项目的主题最早由法国罗丹博物馆馆长与艺术资助人于志强先生共同商讨后提出。2015年10月,我受主办方邀请加入到“中国白”大奖赛项目架构的核心团队中,为他们架构了一个既有国际大赛惯例又有中国特色的大赛程序和组织规划,后经主办方与国内外众多专家、学者共同完善后在第一届大奖赛中实施。第一届的评委中大多是参与了早期的项目完整与建议的国内外专家。

首届“中国白”大奖赛颁奖地点,法国汇流博物馆

首届“中国白”大奖赛获奖作品展览,法国汇流博物馆

ICAA:为什么选择德化白瓷作为大奖赛的出发点呢?

历史上德化陶瓷的西方名字——Blanc de Chine(中国白)是由法国学者提出,既具有德化白瓷的历史渊源,又有国际传播的文化基础和属性。一个艺术种类,有这样的渊源,最有可能既连结传统又与当下与世界产生联系,这对于建立一个中国当代的国际艺术品牌的建立再合适不过,而放眼福建地区传统文化,德化白瓷本身就具有国际交流的属性。

2015年到现在,大奖赛已经走过了6年,它已快速成为整个世界陶瓷艺术领域中备受瞩目的中国国际赛事,这归功于赛事本身的机制和架构从源起就立足于国际视野和借鉴国内外大赛以确保学术高度的程序。

仿青铜香炉,德化白瓷,明代,克利夫兰美术馆藏

白瓷观音,何朝宗,明代,维多利亚和阿尔伯特博物馆藏

ICAA:作为“中国白”大奖赛的初创成员之一,您觉得这场赛事创办的着眼点在哪里?

大奖赛组委会的目标是希望把中国的当代陶瓷艺术与世界形成对话,将“中国白”打造成真正国际意义的品牌。在此基础上,我的着眼点是帮助大赛建立符合国际惯例又具有中国背景的程序与学术高度,建立有国际专业影响力的、中国现代陶艺在世界上的发声平台,树立一个在亚洲和中国传统背景之上的新陶瓷艺术的风向标。

首届“中国白”大奖赛启动仪式,国际专家、大奖赛组委会成员及德化政府领导合影

第二届“中国白”大奖赛复评评审现场

从左至右:胡欣,白明,评委克劳迪娅·卡萨利,卡特琳·舍维约,朱迪思·施瓦茨,热拉尔迪娜·勒南,克里斯蒂娜·清水,罗曼·萨尔法蒂

大奖赛是一种导向,我们可以通过意大利法恩扎和日本美浓的国际陶艺大奖赛看出导向所起到的引领与被关注的意义。由中国举办这样一个大奖赛,对陶艺家队伍的筛选和年轻人的创作引领将会起到潜移默化的巨大影响。

“国际大奖赛”的模式在西方早就十分成熟。无论是双年展、还是带有选拔性的赛事,除了在评委和操作的细节上有一些区别,大体流程和规矩都是相似的,最终都要符合具有专业学术高度的国际惯例,而我始终认为真正有影响力的国际大奖赛,依靠的还是国际公认的作品评审机制和参赛作品的学术性高度。

ICAA:您为何如此主张用“高度”来引领大奖赛的发展?

第二届“中国白”大奖赛,评委现场评审

这其实是专业领域的普遍意识。如果没有很好的组织机构和有国际视野和影响力的评审委员会成员,没有对今天陶瓷艺术的专业高度和理解,根本无法做出高水平的大奖赛,更不要说形成代表性的世界大赛的品牌效应。

优秀的组织者和国际重要专家的参与,让“中国白”大奖赛注定是为了引领和高度而存在的,不是为了增长一个“基数”而存在。如今的时代,数量已不是可以用来到处炫耀的资本。各个陶瓷产区、行业协会、甚至是大学里,每年都有各种名目繁多的比赛和展览,当大大小小的活动不断涌现时,我们需要知道它们都推动了什么?建立了什么?引领了什么?相当多的比赛获奖者数量和创作水平之间会呈现出反比,这是需要反省的。这就关乎专业高度的问题。小活动要达到小活动的目标,大活动就一定要发挥大活动的文化价值和品牌意义。最终是入选作品呈现大赛的水准。

“中国白·尼斯蓝”,第二届大奖赛获奖作品展海报(法国尼斯)

21世纪的中国,陶瓷艺术获得了前所未有的关注,各省份、各产区对陶瓷艺术领域都有很好的政策支持,很多陶瓷从业者也从中获得益处。问题也随之而来:我们有如此多的从业者群体,有如此方便的商业和经济环境,但放眼世界,围绕现当代陶瓷的一切,包括艺术的创造、设计的引领、品牌的建立甚至是产品的规范化生产,都很少是由中国来发声或引领的。

所以现在要办的不是到处开博览会,要比的不是从业者队伍的庞大,更不是技能大赛,要增加的不是参与者或获奖者的数量。相反,滥发奖项、不断降低比赛和展览门槛的行为,其实是纵容了模仿、粗制滥造甚至是抄袭等急功近利的不良风气。

ICAA:那么您怎样看待陶瓷艺术领域的商业化?

商业化目前已经是中国陶瓷生产和陶艺创作市场的主流。但我们要建立的是一个以非商业化为目标的艺术和学术和创造的高度和引领。唯有引领才会带来商品化的后续力量,唯有创新才能更好的带来附加值,否则很快就会形成断崖式的滑坡。

第二届大奖赛颁奖典礼,法国尼斯歌剧院

第二届大奖赛获奖作品展展览,马塞纳博物馆

我提倡做学术高度的“中国白”,并不是否定普及化和商业化展览及比赛的存在,要知道这些活动对于提升地方产业的积极性是非常必要的。只不过目前国内已经做了很多与此相关的工作,各行业协会都在努力组织展览,各地政府也为区域陶瓷的市场转型提供了不少政策,该有的东西都有了。现在我们更需要的是专业的有识之士不将商业利益当做展览的首义,而将勇于尝试、勇于创新的精神当作核心诉求,为给当代陶艺发展注入活力的艺术家提供一个能够被看到、被关注、被支持、被推广的学术影响力平台。

白明在首届“中国白”大奖赛颁奖典礼上致辞,法国汇流博物馆

首届“中国白”大奖赛,白明在颁奖典礼后接受记者采访

ICAA:您觉得中国白这样一个国际平台除了在学术上产生影响,还需要在基础的大众层面产生影响吗?

当然要有影响,只不过影响顺序不太一样。在高度的影响下,群体是有追随作用的。其实在传统仿古的商业产品以及技巧性极强的工艺陶瓷之外,陶瓷艺术还有大量的可能性未被发掘,这些可能性便会对一部分有探索精神的艺术家产生作用,用他们的智慧、熟练的技术和中国了不起的陶瓷资源做出出乎意料的新的艺术形式。

时代永远向前走。我们回到五四期间,鲁迅最早翻译的一些文章用的是文言文,非常精彩,连胡适都大为赞赏,但书都卖不出去。但鲁迅就非常敏感地发现是时代变了,所以从此以后他采用白话文写作,也呼应了整个中国五四的主流文化诉求。当白话文成为中国人普遍使用的语言时,也敞开了与世界交流的思维方式和语言方式。一切事物都随着时代走,我们现在已经走到21世纪,中国已经在不断强调文化自信,很多人还将这种文化自信仅仅建立在对过去的回望上,但我却坚定地相信文化自信永远是面向未来的。

白明在第二届“中国白”大奖赛颁奖典礼上致辞,法国尼斯歌剧院

第二届“中国白”大奖赛获奖者与嘉宾、评委们合影

ICAA:但是这里就产生了一个疑问,现在广泛流行的艺术风格往往是更加能够融入商业、融入大众日常的,这和您之前讲的要追求的学术高度之间是一种什么样的关系?是不是有矛盾?

其实你问的和我说的严格来讲是一个话题。我说要用未来的眼光,是针对中国产区的一些固守传统的现象。技术的熟练和传统的延续是我们的优势,但世界上带有引领性的文化,都不是靠复古和唯系形式上的与过去的“象”而成为文明史的核心。

我们对传统陶瓷的认知和偏爱帮助了产区的产业,我们在接触陶瓷语言样式的时候,养成了相对单一而具有排他性的审美。产区艺人对待传统的理解大多是建立在对传统样式的继承上,而不是对传统审美脉络的继承,更没有在传统之中发掘到文明不断流的核心,其实是源于生生不息的创造。

©《景德镇传统制瓷工艺》插图,白明,江西美术出版社

我曾经讲课时就谈到,为什么中国那么多窑口产区都陷入了发展的窘境?今天的很多“名窑”其实都是拿着过去的样式重新复烧,而所谓复烧往往还只是在釉色和形态上与过去的“似”,比如釉色乍一眼看象,但细看似漆色象塑料,远不如过去的的莹润和丰富。我非常敬佩这些因情感而坚守的一代一代人,没有他们的坚守,很多工艺都会断流,这是首先要过的一关。但复烧了之后呢?很多人便不再去追问。用今天的技术、今天的审美、今天高度发达的科技来模仿一个千百年前的样式到底是在进步还是退步?复烧不是复兴的最终目的,如果复烧成为复兴,这是对传统的严重误读。我们要把对工艺材料的审美在继承的基础上发展更新,这重要的第二步却很少有人去提倡和去实践。现在我们要做的是快速从复烧阶段走向与时代融合。不断去制造单一审美的产品,终究会失去未来的市场,最终象历史上许多工艺与技术及窑口一样被时代淘汰。

明清时期各窑口丰富的陶瓷品类

与五大名窑相比,景德镇之所以能够从宋代走到今天,核心就是它每隔半个或一个世纪,就会发明并烧造出划时代的新品类。从影青瓷开始,引入高岭土材料,改进窑炉和烧成方式,这些都是颠覆性、了不起的伟大发明;高温的胎体,清透的灰釉又成就了中国彩瓷时代的基础,围绕这两样基础进行改进,很快又诞生出了无数的品类:青花、釉里红、各种高温颜色釉、釉下彩、釉上彩、粉彩、古彩、复合装饰等等。

景德镇自古是一个开放的城镇,过去就以“匠从八方来,器成天下走”闻名。你再看看那么多的外销瓷绝大部分源自景德镇,外销瓷改变着我们的装饰结构,改变了日用器皿的设计,同时也改变了西方人对待瓷器的认知。

只有瓷,一千六百余年来中国一直引领西方,西方也一直在追随中国。但为什么清代以后,西方的陶瓷却如此快速地横扫世界,甚至连今天的中国人去买西方的天价美瓷。为什么会这样?就是因为中国陶瓷走到了晚清的时候,基本上发展就停滞了,没有创新必然要走下坡路。活力缺失的最直观体现,就是当匠人把所有的精力都集中在繁复的装饰上、集中在细节上,而不再欣赏器物的博大、雄浑,不在陶瓷原料和陶瓷品类上下功夫推进,不在艺术的创新上追随时代,怎么能不走下坡路,炫技也是一种艺术创造力衰败的象征。

ICAA:那么您觉得陶瓷艺术只是“新”就可以吗?如何理解创新?

不是。“创新”是一个极为开放和有弹性的词汇,很多人对它的理解都不太一样。大部分人只看到了外在形式上的“新”,但真正的艺术家、评论家、专家看的不完全是外在形式,他们对“新”的理解包含了许许多多的层面。比如说作者的思考,它的形式来源于哪里?它与传统的关系?与同时代其他艺术门类的关系?技巧和表现,是成型技术上的改进,或是原材料、烧成的更新,又或许是装饰风格的独特?这些都是专业知识带来的整体对“新”的概括式理解,而不仅仅是“外形的拼凑式的新”。艺术史关注的是转型,技术史关注的是完善。

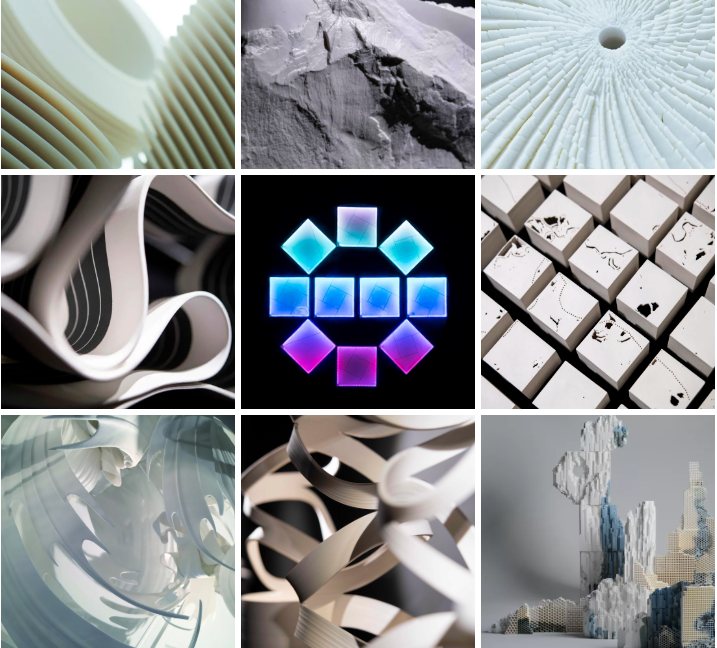

第一届、第二届“中国白”大奖赛部分获奖作品细节图

中国70年代好像出了很多“新的艺术风格”,到了80年代90年代才发现不少是借鉴或模仿。这是因为那个时代信息不对等,造成只有少部分人拥有来自于外版书籍的珍贵资源,他们对外国形式的借鉴成为那个时代的改编式的创新;但是到了90年代这种情况就变了,我们不再满足于找到一个拷贝的模板,而是渴求将这些国内外的资源综合、消解之后,从个体中诞生出来的原生的新。所以新也不能狭隘的理解,就像对待传统一样。对“新”如何理解,既界定了评审者的修养心胸,也考验着参与者的认知和艺术高度。

这就是我为什么讲一个好的展览,评委的构成非常重要,如果我们的评委都来自于这个领域里面的翘楚,他们一定会为我们发现行业里真正的人才和真正的优秀作品。

ICAA:通过您刚才的描述,我觉得其实这个新与旧也是不可分割的。

国内很多人对“创新”也有误读,凡是了解文明史的人都知道,人几乎不可能抛开生养自己的传统,无论你是否喜爱,都无法摆脱,它像血脉一样流淌在你的身体里、记忆里、视觉里和所有的感知里。我们可以尝试放开传统的影响,无奈的是你几乎做不到。

白明创作的文君瓶与古代佛像

不要以为做新东西的艺术家不受传统影响,只不过他们用百倍的勇气看清了传统的本质。传统的精髓其实就是创新,也是创新造就了传统,为我们带来里程碑式的事物和作品。我们不是在仿造里程碑,而是要寻找新的路,如果没有这样的推动,文明早断流了。

“人类的文明史是一条河流”,这句话简单而智慧。当我站在新疆交河故道上的时候,一种深刻的体验强烈地重击了我的心灵。为什么这里是交河故道而不是交河绿洲?那些断流消逝的事物,正是随着文明史发展不断建立起来的、历朝历代对新生活推进之中诞生的智慧,没有新旧的交替就不会有河流。

秦汉唐宋元明,每一个字说出来就是做了时间的界定。当我们用古代的艺术来对应朝代,恰恰是通过其不同于前后时期的独特性来确认一个时代,唐代不会以汉代形制表明自己的昌盛,我们也不会用唐代的事物代表宋代的文化高峰。每个时期的代表性事物回到当时都是新的创造,那为什么谈创新的时候就总是说它与传统没有关系?所有的创新都是在传统的累积下生发,而对传统信息获取和理解的不同,使得每个人打通创造的点也不一样。相当多的人只是站在单一狭窄的专业里埋头淘沙,忘了站起来看。做新东西却说跟传统没有关系的,只能说他没有看到传统那伟大而无形的本质,他并没有真正理解传统。

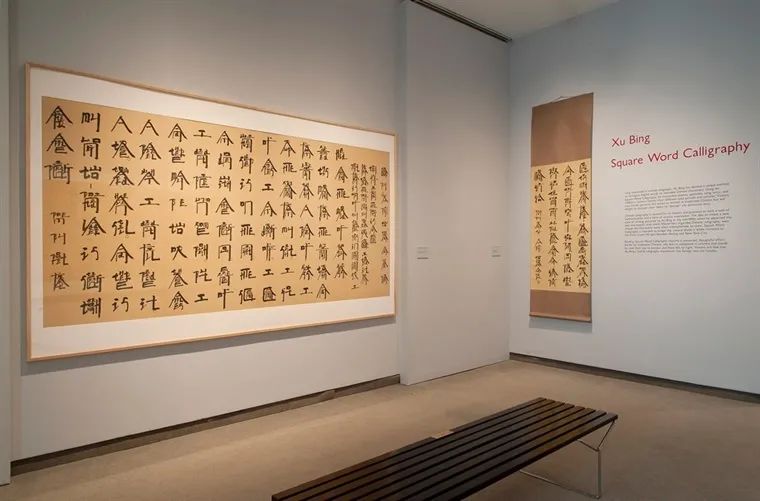

《英文方块字》徐冰,图片来自艺术家官网

《天梯》蔡国强,图片来自网络

我们可以看到,相当多的当代艺术家、实验艺术家、先锋艺术家,他们都对传统非常热爱。单举中国的例子,无论是蔡国强、黄永砯还是徐冰、谷文达,他们对传统文化的研究和理解恐怕比一些以传统自居的艺人更为深刻。越是随时代发展的人,其实才是保持了传统精髓的人。

ICAA:最后一个问题,您认为怎样才能让“中国白”大奖赛真正具有国际号召力和影响力?您对大奖赛又有怎样的期许?

我坚信学术本身的高度和力量更具有强大的吸引力,由专业的评委评选出行业内真正具有高度的获奖作品和入选作品,远远大于在大众媒体上的引导。当大奖赛获得了国内和国际上重要艺术家的关注和认可,他们便会形成关注,形成影响。

大奖赛发展的核心是要发掘、引领受有思想、有艺术体系、有创造能力、有前瞻性眼光、并且无论在技术、工艺、材料设计以及艺术创造和展示等方面都有开创性或启示性的艺术家和他们的作品,每一件入选或评选出获奖的作品都是在艺术观、工艺技巧和审美上有所拓展,而在古老的艺术形式上的任何拓展都将具有极大的现实意义和未来意义。

第三届“中国白”大奖赛启动发布会

中国瓷文化的传统极为深厚,所有中国的陶艺人无不是这伟大传承的受益者,但如何让今天的新的陶瓷艺术成为明天的传统,这才是“中国白”大奖赛的核心理念和宗旨。

我对“中国白”的理想是一届比一届更加具有学术共识,一届比一届的作品更具有作为评述今天国际陶艺发展客观现状的代表性作品。我希望这样一个展览成为这个时代现当代陶艺国际性的一个缩影、或者是一个必须研究的范例。所以我才愿意把评委的人选面向世界各著名博物馆、面向策展人、面向陶艺领域里有影响力、号召力的重要理论家、艺术家,把评委的高度和影响力集中在一起,也就必然集中了世界的关注。由此也就带来了入选作品和获奖作品以及整个大奖赛的高度。创造永远是面向未来的,但同时我们又要珍惜世界的不同。

未来,大奖赛如果通过三届或五届形成国际上的知名度,并由这几届评选所形成的评审规范和组委会的常设机构的有效运转所形成的持续推动,一个属于过去德化白瓷的“中国白”一定会成为今天超越于地区限制的世界的“中国白”。

采访 | Kelly

编辑 | Kelly

图片 | 大奖赛组委会、网络

审校 | 大奖赛组委会

第三届“中国白” 国际陶瓷大奖赛

报名火热进行中

欢迎各位艺术家踊跃参赛